有水はこれまで、2007年からプロ家庭教師として200人以上の生徒を指導してきました。

中には勉強が得意な子もいましたが、その5倍は「勉強が苦手」「塾のカリキュラムについていけない」子どもたちでした。

今回はその中でも、わたしがもっとも手を焼いた、いわば“ラスボス級”の男の子のお話です。

彼がどのように変わっていったのか、そしてそこに見えた“のびしろのサイン”についてご紹介します。

「のびる子」によくある3つの特徴

もちろん、子どもが伸びるきっかけや強みは一人ひとり違います。

ただこの子の場合、指導の初期段階で、成績が上がっていく子によく見られる力がいくつか見えていました。

たとえば、こんな3つです。

音読力=理解の入り口

音読はただの読み上げじゃありません。

- 意味を理解しながら読む

- 正しいタイミングで区切る

- 語彙の意味や構造をつかむ

これは、語彙力・読解力・記憶力などの「学びの土台」が備わっていないと難しいんです。

だから音読がスラスラできる子は、ほかの教科でも内容の理解が早いことが多いんです。

素直さ=吸収の柔軟性

わたしが言う「素直さ」は、ただ言われたことを従うだけの姿勢ではありません。「能動的な素直さ」です。

- やり方を変える柔軟さ

- 間違いを認められる謙虚さ

- 指導を前向きに試せる姿勢

「まずはやってみよう」と、自分の意思で試してみようとする態度──これが、成長の原動力になります。

間違いに向き合い、やり方を柔軟に変えてみる“能動的な素直さ”こそ、勉強を前に進める力になるのです。

くじけなさ=伸び続ける力

そして忘れてはいけないのが、あきらめずにもう一回やってみようとする力。

最近の心理学では「グリット(やり抜く力)」と呼ばれることもあります。

- 解けなかった問題にもう一度挑戦する

- わからない内容にちょっとだけ粘ってみる

- 失敗しても「次どうするか」を考える

この「くじけない姿勢」がある子は、最初が苦手でも最後にはグンと伸びることが多いんです。

出会いと第一印象:国語の依頼だったが…

学年:小学4年生(指導開始時点)

目標:関関同立付属中学 合格

某大手塾(集団塾)の最下位クラス。集団塾なのに、1人だけ他の子とは違う宿題を出されている。

これまで何人かの家庭教師が指導していたが、全員音を上げてやめてしまった。

現在は算数をある家庭教師が指導していました。そういった状況で、わたしに国語の指導のオファーが。

ところが、初回の指導の開始数分で思いました。

「これは…国語どころではないぞ」と。

ジッとしていない、立ち歩く、隙あらば遊び始める…。

授業どころではありません。

「他の先生たちが辞めていった理由がよく分かる」と感じたほどです。

わたしが真っ先にしたのは国語の指導ではなく・・・

ジッとしていない、立ち歩く、隙をみては遊び始める、これでは授業が成り立たない。

そこでわたしがとった手段とは・・・。

相撲

とりあえず疲れさせようと。疲れたらイスに座るだろうと。

しかし、

浅はかでした。倒されても起き上がって立ち向かってくる、無尽蔵の体力。さながらターミネーターの様相。

なぜ指導依頼を引き受けたのか

初回の指導から数日後、思わぬ展開に。算数の指導もご依頼いただくことになりました。算数の先生が暴言を吐いて辞めていき、生徒本人が「有水先生と算数の勉強がしたい」と。

そのご依頼に、わたしは間髪入れずに引き受けました。

ジッとしていない、落ち着きがない、授業できそうにない、そんな彼の指導をなぜ引き受けたのか。

それは、初回指導のなかで、彼に次の3つの力を見たからです。

- 素直さ:相撲の技を教えたとき、しっかりと耳を傾けていた

- くじけなさ:何度も倒されながら、最後まで向かってきた

- 音読力:「相撲の技」に関するサイトの文章を音読させると、驚くほどしっかり読めていた

模試の結果は4科で偏差値20台。

でも、「この子、もしかすると…」と、わたしの中で何かが動いたのです。

お母さんは

「この子が勉強できるようになる姿がイメージできないのですが・・・」とのことでしたが。

指導方法

指導は算数をメインに、理科・社会をサブ。国語は…自然の流れに任せました(笑)

やったことはとてもシンプルです。特に変わったことはありません。いつもと同じです。

- 基礎を繰り返し、反復で定着させる

- 各単元ごとの理解と確認テストを徹底

- 模試では「正答率50%以上の問題は落とさない」ことを目標に

そして、それから

紆余曲折ありましたが、5年生の夏以降はある程度の目途が立つまで成績が上がりました。

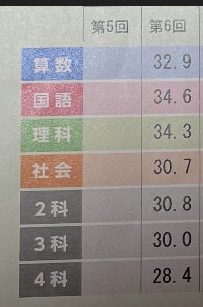

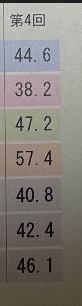

| 4年第6回 | 5年第4回 | ||

| 算数 | 32.9 | 44.6 | +11.7 |

| 理科 | 34.3 | 47.2 | +12.9 |

| 社会 | 30.7 | 57.4 | +26.7 |

| 4科 | 28.4 | 46.1 | +17.7 |

社会が引っ張ってくれたとはいえ、4科では偏差値約18アップ。国語は・・・、初回指導依頼ノータッチでしたが。

塾ではクラスが上がり、6年生になると4科で偏差値50を超え(画像が見つからない…)、志望校の判定はA判定。

五ツ木駸々堂模試では、平均偏差値55以上。念願の立命館宇治中学校に自己推薦入試で合格しました。

小学校卒業後は、中学の勉強が軌道に乗るまで指導を継続しました。

中学1年生の終わりごろには、わたしのサポートがなくても、ひとりで学習に取り組めるようになったため、

わたしの申し出により、指導は終了となりました。

◆ まとめ:点数に見えない“のびしろ”を大事にしたい

この子には、素直さ・くじけなさ・音読力がありました。

わたしはそれを、初回の相撲でのやりとりや、ちょっとした音読の様子から見つけました。

それは本人もご家族のだれも気づいていなかった「武器」だったかもしれません。

わたしが指導の中でもっとも大切にしているのは、

その子が持っている“まだ言葉になっていない強み”に気づくこと。

目に見える成績や性格だけでは分からない、

ちょっとした言葉の選び方、表情の動き、考え方のクセ。

そういう細かなサインから、「あ、この子にはこれがある」と見つけていきます。

そしてその力を芯にして、どうやって伸ばしていくか。

どこから手をつけるか。どうすれば自信につながるか。

それを見極め、形にしていくことが、わたしの仕事です。

子どもは皆、何かを持っている。

問題はそれを誰が見つけて、どう育てるか。

それが、プロ家庭教師 有水のスタンスです。