「今、成績が伸びていない」「このまま間に合うのか不安」

──そう感じる保護者の方は多いですが、男の子と女の子では学習力が伸びるタイミングそのものが異なります。

これは性格の問題ではなく、脳の発達やホルモンの影響による“自然な成長差”です。

・男の子:小4〜小5は波が大きく、小6後半で一気に伸びるケースが多い

・女の子:小4〜小5で安定しやすいが、小6で一時的に揺れることもある

まずは、それぞれの特徴を科学的に整理します。

男の子の特徴:のんびり型から直前爆発型へ

● 小4〜小5の不安定さは発達段階によるもの

前頭前野(計画力・集中力・思考のコントロールを担う領域)は、男子のほうが女子より1〜2年成熟が遅いとされています。

そのため、小4〜小5では以下のような状態が起こりやすくなります。

・宿題忘れ

・ケアレスミス

・模試の点数が安定しない

・集中が長く続かない

これは能力不足ではなく、脳の発達過程によるものです。偏差値40台が続いても、小6で50台に伸びるケースは珍しくありません。

● 小6秋〜冬に急成長する理由

小6後半になると、テストステロンの分泌が増え、論理的思考力・情報処理スピードが向上します。さらに、脳内のシナプス再編が進み、それまでの学習内容が「つながる時期」に入ります。

結果として、

・過去問で急に合格点を取り始める

・偏差値が短期間で10以上上昇する

といった現象が起こります。

● 競争心と達成感がスイッチになる

ドーパミン(やる気・集中に関わる神経伝達物質)が刺激されると、一気に集中モードに入ります。

「勝った」「できた」「前より点が上がった」という実感が、学習意欲を強く引き出します。

例:過去問の正答数を“スコア化”し、自己ベスト更新を目標にするやり方は非常に有効です。

女の子の特徴:早熟・安定型(ただし小6で揺れもある)

● 小4〜小5で安定しやすい背景

言語処理や記憶に関わる側頭葉・前頭前野は、女子のほうが早く発達します。国語・社会などで成果が出やすく、学習習慣もこの時期に定着しやすい傾向があります。

例:復習習慣が自然に身につき、模試でも安定した成績を維持するケースが多い。

● セロトニンが“積み上げ型学習”を支える

セロトニン(情緒安定・継続力に関与)が比較的早く整うため、

・ノート整理

・復習

・スケジュール管理

などが得意で、安定した積み上げができます。

● 小6の一時的な停滞はエストロゲンの影響

小6前後で思春期に入りはじめると、エストロゲンの影響で感情や集中に波が出ることがあります。

・突然やる気が落ちる

・不安になりやすい

・一時的に偏差値が下がる

こうした状態は一過性で、冬〜直前期に回復する例が多く見られます。

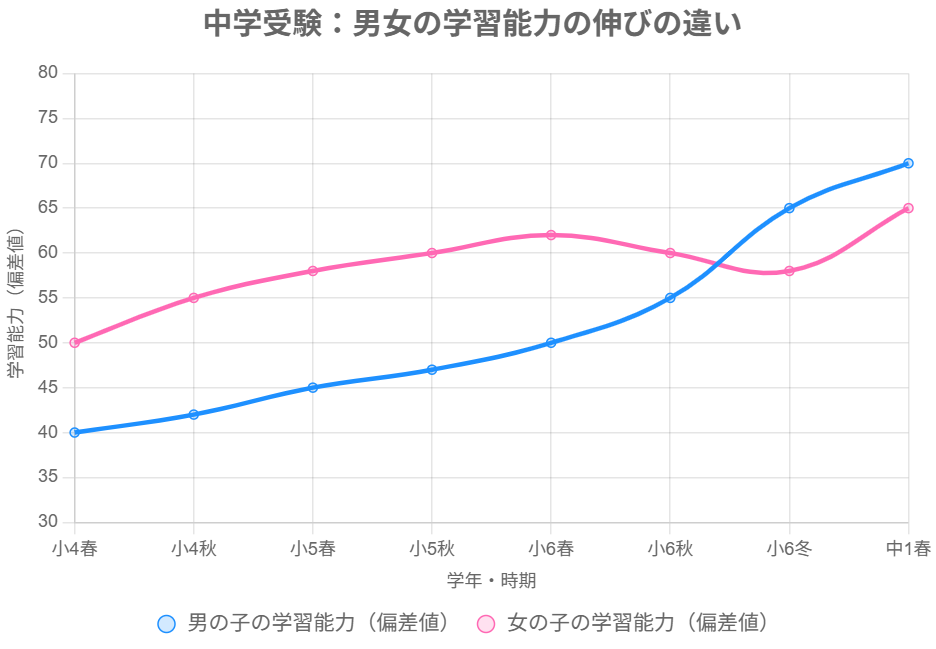

【グラフ】男女の学習の伸び方の違い(モデル図)

以下は、男女の成長傾向を模式化したものです(実データではなく傾向図)。

【読み取りポイント】

・女の子:小4〜小5で先行して伸びる→小6で一時的停滞が起こることもある

・男の子:小4〜小5は緩やか→小6秋〜冬に急上昇するケースが多い

ご家庭でできる男女別サポート

▼男の子

・小4〜小5の不安定さは叱責より“許容と励まし”

・模試や過去問は「チャレンジ形式」「スコア更新型」でやる気を引き出す

・小6後半に備えて基礎を崩さず継続する

▼女の子

・小4〜小5の安定期に積み上げを進める(特に復習・整理)

・小6の揺れはホルモン変化による一時現象なので焦らせない

・努力を言葉で認めることでモチベーションを維持できる

まとめ:今ではなく「伸びる時期」を見る

男の子は「のんびり→直前爆発」

女の子は「早熟→安定→一時揺れ」

これは性格でも才能でもなく、生物学的な発達の違いです。

「今できていない=不向き」「間に合わない」と決めつける必要はありません。

大切なのは、その子のリズムを理解し、伸びるタイミングに合わせた準備をすることです。

中学受験は「早く始めた子が勝つ」のではなく、

「伸びる時期を逃さず伸ばした子が結果を出す」世界です。

男女の特性に合わせた学習計画や受験対策についても、ご相談いただけます。