2025年8月31日(日)に実施される「五ツ木・駸々堂模試 第4回」を前に、今回は算数に特化して近年の傾向を整理しておきたいと思います。

第3回模試では全教科を対象に分析を行いましたが、第4回は例年、入試本番を見据えた出題傾向に変化が見られる回でもあり、過去の平均点や標準偏差の推移から見える“難化・易化”の兆しや、出題レベルの揺れは、受験戦略にも大きな示唆を与えてくれます。

今回は、2021年~2024年のデータをもとに、五ツ木・駸々堂第4回模試「算数」の近年の特徴とその意味について考察していきます。

五ツ木・駸々堂模試 第4回 ここ数年の算数の傾向

平均点が高くなりやすい「第4回」の算数

ここ数年、五ツ木・駸々堂模試の第4回(算数)は平均点が高めに出る傾向があります。

実際、2021年〜2024年のデータを見ても、平均点は以下のように推移しています。

| 第4回 | 第3回 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 年度 | 平均点 | 標準偏差 | 年度 | 平均点 | 標準偏差 |

| 2021 | 45 | 21.7 | 2021 | 48.54 | 22.83 |

| 2022 | 49 | 22.7 | 2022 | 40.66 | 22.13 |

| 2023 | 49 | 23.0 | 2023 | 44.7 | 22.62 |

| 2024 | 54 | 24.1 | 2024 | 47 | 20.7 |

第4回2021~2023年の平均点および標準偏差は五ツ木書房発表の数字。

第3回2021~2023年の平均点および標準偏差は別資料から。

2024年、2023年の第4回は平均点を基に、有水が計算した数字。

2024年にいたっては、過去4年で最高の平均点となりました。

標準偏差(24.1)もやや大きく、「できる子がしっかり得点する」構図が色濃く出た結果といえるでしょう。

平均点上昇の背景

では、なぜ第4回の算数だけ平均点が高くなりやすいのか。

その要因として考えられるのは、以下の2点です。

① 過去問に近い形式の出題

第4回は、過去問に似た形式の問題が出題される傾向にあります。

つまり、対策がしやすく、「パターン練習」が得点に直結しやすいのです。

過去問やその類似問題の復習をしっかり行っていれば、それだけでも十分通用する問題が多く、「経験値」がものをいう回でもあります。

② 夏休みの対策期間をフルに使える

第4回は8月末に実施されるため、夏休みの学習成果が反映されやすいタイミングです。

「苦手単元の総復習」「出題パターンの定着」「時間配分の感覚慣れ」など、夏休みの過ごし方次第で点数が大きく動きます。

しっかり準備してきた生徒にとっては、得点を伸ばしやすい回だと言えるでしょう。

平均点が高い=偏差値が伸びにくいワナ

ここで注意しておきたいのは、「対策しやすい」「平均点が高い」という傾向が、受験生にとって必ずしも“有利”とは限らないという点です。

というのも、平均点が高い=偏差値を上げるためには高得点が必要になるという構造があるからです。

特に2024年第4回では、その傾向がはっきり出ました。

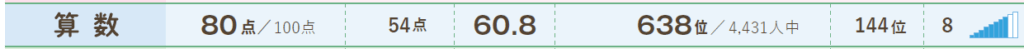

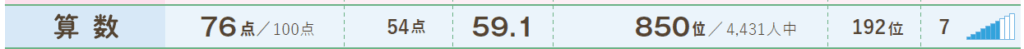

実際に私の生徒2人が受験し、それぞれ次のような結果でした。

- 80点の生徒 → 偏差値 60.8

- 76点の生徒 → 偏差値 59.1

「80点も取れば、偏差値65くらい?」と思われがちですが、実際にはそうはなりません。

平均点と標準偏差が高くなると、得点を上げても偏差値があまり伸びないのです。

つまり、「きちんと対策している子にとっては点が取りやすい」一方で、少しでも取りこぼすと、あっという間に埋もれてしまう回でもあるわけです。

ハイスコアが当たり前の空気の中で、さらに一歩抜け出すには、精度と安定感が問われる──

それが、2024年の五ツ木・駸々堂模試「第4回」算数のリアルな難しさです。

傾向が読みづらい──だからこそ「やるべきこと」は変わらない

五ツ木・駸々堂模試は、年によって出題の傾向が変わることもあり、過去のデータだけでは予測が難しい一面があります。

ここ数年は「過去問に近い出題」「平均点が高い」という傾向が続いていますが、2025年も同じ流れとは限りません。

では、どう備えるべきか。

選択肢は大きく分けて2つあります。

A:これまで通り、過去問&類題でしっかり固める

もっとも現実的で確実な対策です。

過去に出た問題と似た形式に強くなることで、今年も同様の傾向が続いた場合に対応できます。

また、類題を通じてパターンの定着を図ることで、ミスのリスクも減らせます。

B:難化を想定し、応用力・思考力重視の対策を加える

たしかに出題が難化した場合に備えるという考え方もあります。

ただしこれは、生徒の習熟度や基礎の定着具合によっては現実的に難しいのが実情です。

「標準問題すら不安定」な段階で思考力重視の問題に手を広げると、かえって混乱するケースもあります。

結論としては、やはりAの対策(過去問+類題の徹底)を中心に据えるべきです。

その上で、余裕のある生徒のみBの対応を追加する──これが現実的なラインではないでしょうか。

まとめ|「対策しやすい模試」だからこそ、差がつく

五ツ木・駸々堂模試第4回(算数)は、近年、平均点が高く、対策が得点に直結しやすい回として位置づけられています。

しかしその一方で、高得点を取っても偏差値が伸びにくく、取りこぼしが命取りになるという側面もあります。

さらに、五ツ木模試は年度ごとの傾向変化も起こりやすいため、過去のデータをうのみにせず、柔軟な構えが必要です。

とはいえ、やるべきことは明確です。

- 過去問を使って、形式に慣れる

- 類似問題で定着と応用を図る

- 本番を意識した時間感覚と精度を高める

余裕のある生徒は、難化を想定した応用力強化に取り組んでもよいでしょう。

ただし大前提は「基礎とパターン演習の徹底」。

第4回模試は、夏の努力を結果に変えるチャンスです。

「得点できて当然」の空気の中で、確実に取り切る力が問われる──

その覚悟と準備が、他の受験生と差をつけるカギになります。